В этот день… №2-10 (1-10 февраля)

Поздравляем студентов с началом весеннего семестра! Поздравляем дипломников с выходом на финишную прямую! И хотя, как всегда, перед защитой не хватает одной ночи, но надеюсь, что Ваша студенческая жизнь завершится успешно.

Поздравляем студентов с началом весеннего семестра! Поздравляем дипломников с выходом на финишную прямую! И хотя, как всегда, перед защитой не хватает одной ночи, но надеюсь, что Ваша студенческая жизнь завершится успешно.

![]() 8 февраля 1974 года — завершение третьей и последней экспедиции на ОС «Скайлэб» (Skylab, США).

8 февраля 1974 года — завершение третьей и последней экспедиции на ОС «Скайлэб» (Skylab, США).

Подходила к концу самая длительная космическая экспедиция на станции «Скайлэб» (да и вообще самый длительный космический полёт на то время). 2 февраля было последним днём, целиком посвящённым научным исследованиям. 3 февраля Карр и Гибсон совершили четвёртый и последний выход в открытый космос для извлечения кассет с плёнкой из приборов комплекта АТМ. Выход продолжался 5 часов 15 минут. С 4 февраля началась консервация станции и подготовка к возвращению на Землю. 7 февраля произведена коррекция орбиты станции, для того чтобы увеличить до 7-10 лет длительность её баллистического существования. Коррекцию обеспечил маршевый двигатель пристыкованного к станции транспортного корабля «Аполлон» (Apollo). 8 февраля транспортный корабль отстыковался от станции, и спустя примерно 5 часов, СА совершил посадку в Тихом океане в 280 км к юго-западу от г. Сан-Диего, в 5 км от вертолётоносца «Новый Орлеан».

Полёт третьего экипажа продолжался 84 суток 1 час 16 минут. Через 39 минут после посадки СА корабля «Аполлон» был поднят на палубу. По заявлению специалистов-медиков, члены третьего экипажа чувствовали себя даже лучше, чем члены второго экипажа после 59 суток в космосе.

Полёт третьего экипажа продолжался 84 суток 1 час 16 минут. Через 39 минут после посадки СА корабля «Аполлон» был поднят на палубу. По заявлению специалистов-медиков, члены третьего экипажа чувствовали себя даже лучше, чем члены второго экипажа после 59 суток в космосе.

Вес полезной нагрузки, доставленной третьим экипажем со станции на Землю, составлял примерно 900 кг. Кассеты с плёнкой из приборов комплекта АТМ содержали 75000 снимков Солнца и кометы Когоутека, кассеты с плёнкой из камер комплекта EREP — 19400 снимков Земли. От зондов комплекта EREP получены ленты с записью общей длиной более 30 км.

8 февраля наземные службы провели дистанционную проверку бортовых систем станции «Скайлэб», обращающейся по орбите высотой около 450 км. 9 февраля по команде с Земли были выключены бортовые источники питания станции. Работа с ней была полностью прекращена.

К дальнейшей судьбе станции «Скайлэб» вернёмся в мартовских обзорах, когда придёт время сравнения ОС двух стран.

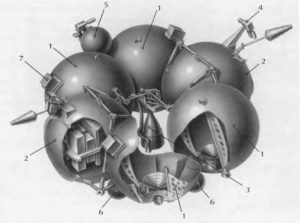

![]() 9 февраля 2000 года — первый запуск разгонного блока «Фрегат» (Россия).

9 февраля 2000 года — первый запуск разгонного блока «Фрегат» (Россия).

Разгонный блок (РБ) «Фрегат» был разработан НПО им. С. А. Лавочкина (главный конструктор В. А. Асюшкин) для выведения КА различного назначения в составе существующих и модернизированных РН типа Р7А. РБ позволяет повысить эксплуатационные и энергетические характеристики носителей и обеспечивает вывод КА на любые заданные орбиты ИСЗ и на межпланетные траектории.

РБ «Фрегат» предназначен для:

- перевода одного или нескольких КА с опорной орбиты на рабочую или на отлётную траекторию;

- разведения КА по рабочим орбитам в случае группового запуска;

- перевода головного блока с незамкнутой траектории на опорную орбиту;

- стабилизации головного блока на пассивных и активных участках полёта;

- построения необходимой ориентации перед отделением КА;

- увода РБ с рабочей орбиты после выведения КА с целью незасорения космического пространства.

РБ состоит из баков маршевой ДУ, выполненных в виде шести сваренных между собой полусфер одинакового диаметра. Четыре сферы играют роль топливных баков, две — герметичных приборных контейнеров. Через сферы проходят восемь силовых штанг.

Основные технические характеристики РБ «Фрегат»: масса при максимальной заправке — 6415-6535 кг; конечная масса — 980-1100 кг; габаритные размеры — высота 1500 мм и диаметр 3350 мм; максимальный рабочий запас топлива маршевого двигателя — 5350 кг; максимальный рабочий запас топлива СОЗ — 85 кг; количество двигателей СОЗ — 12; тяга двигателей СОЗ — 50 Н; топливо двигателей СОЗ — гидразин; удельный импульс двигателей СОЗ — 2250 м/с.

Основные технические характеристики РБ «Фрегат»: масса при максимальной заправке — 6415-6535 кг; конечная масса — 980-1100 кг; габаритные размеры — высота 1500 мм и диаметр 3350 мм; максимальный рабочий запас топлива маршевого двигателя — 5350 кг; максимальный рабочий запас топлива СОЗ — 85 кг; количество двигателей СОЗ — 12; тяга двигателей СОЗ — 50 Н; топливо двигателей СОЗ — гидразин; удельный импульс двигателей СОЗ — 2250 м/с.

Маршевый двигатель «Фрегата» был создан специалистами «КБ Химмаш». Двигатель С5.92 построен по открытой схеме. Это однокамерный ЖРД с турбонасосной системой подачи компонентов топлива. Отработанный генераторный газ истекает через неподвижные рулевые сопла. Камера двигателя установлена не в карданном подвесе, а в шарнире, обеспечивающем плоскопараллельное движение ЖРД внутри двигательной установки. Этим достигается смещение вектора тяги двигателя по отношению к центру масс, расположенному у данной ДУ очень близко к головке двигателя (карданный шарнир не обеспечивал в данном случае необходимого плеча для создания момента тяги).

Двигатель С5.92 способен работать в двух режимах: большой и малой тяги.

Двигатель С5.92 способен работать в двух режимах: большой и малой тяги.

На первом режиме осуществляются манёвры аппарата, связанные с большим изменением скорости, на втором — манёвры, требующие большой точности «выборки» импульса скорости.

Компактность ЖРД достигается за счёт оптимального сочетания параметров ТНА, давления в камере сгорания, степени расширения сопла.

Кроме РБ «Фрегат» двигатель С5.92 использовался на марсианских КА «Фобос-1» и «Фобос-2».

Компоненты топлива — четырехокись азота и НДМГ. Возможное число включений — 20 (по некоторым данным — 50).Количество включений в составе РБ «Фрегат» — до 7. Пауза между включениями: максимальная 300 суток, минимальная 6 минут.

Основные технические характеристики двигателя на режиме большой тяги: тяга в пустоте — 19,6 кН; тяга рулевых сопел — 0,4 кН; удельный импульс тяги — 3205 м/с; соотношение компонентов — 1,95…2,05; массовый расход компонентов — 6,12 кг/с; давление в камере сгорания — 9,8 МПа; давление в газогенераторе — 11,8 МПа; частота вращения ротора ТНА — 58000 об/мин; суммарное время работы — 2000 с.

Основные технические характеристики двигателя на режиме малой тяги: тяга в пустоте — 13,72 кН; тяга рулевых сопел — 0,2 кН; удельный импульс тяги — 3097 м/с; соотношение компонентов — 2,0…2,1; массовый расход компонентов — 4,43 кг/с; давление в камере сгорания — 6,8 МПа; давление в газогенераторе — 6,1 МПа; частота вращения ротора ТНА — 43000 об/мин; суммарное время работы — 2000 с.

Основные технические характеристики двигателя на режиме малой тяги: тяга в пустоте — 13,72 кН; тяга рулевых сопел — 0,2 кН; удельный импульс тяги — 3097 м/с; соотношение компонентов — 2,0…2,1; массовый расход компонентов — 4,43 кг/с; давление в камере сгорания — 6,8 МПа; давление в газогенераторе — 6,1 МПа; частота вращения ротора ТНА — 43000 об/мин; суммарное время работы — 2000 с.

Сухая масса двигателя — 75 кг.

В настоящее время эксплуатируются модифицированные РБ «Фрегат-М», «Фрегат-МТ» и «Фрегат-СБ». Общее количество запущенных РБ (до августа 2016 года) — 58. С их помощью было выведено более 100 КА российского и иностранного производства. Лишь один пуск был аварийным по вине «Фрегата». Судя по всему, отличные характеристики разгонного блока гарантируют его длительную эксплуатацию.

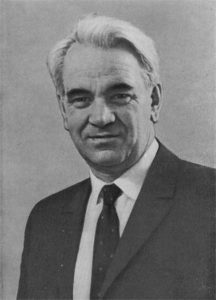

![]() 10 февраля 1911 года — родился М. В. Келдыш (Российская империя).

10 февраля 1911 года — родился М. В. Келдыш (Российская империя).

Будущий президент Академии наук СССР родился в Риге 29.01.1911 (по старому стилю). Весной 1915 года семья переехала в Москву, а затем, в 1918 году — в Иваново. Именно там Слава Келдыш пошёл в первый класс. Потом продолжал учиться в Москве.

Когда Мстислав окончил семь классов обычной школы, перешёл в другую, где старшие классы были со строительным уклоном. После окончания школы хотел поступать в Инженерно-строительный институт, но ему не хватало лет (ему было всего 16). А в университет приняли (на физико-математический факультет МГУ). Он окончил его в двадцать лет. Ещё будучи студентом пятого курса, преподавал математику в Госэлектромашиностроительном институте.

Когда Мстислав окончил семь классов обычной школы, перешёл в другую, где старшие классы были со строительным уклоном. После окончания школы хотел поступать в Инженерно-строительный институт, но ему не хватало лет (ему было всего 16). А в университет приняли (на физико-математический факультет МГУ). Он окончил его в двадцать лет. Ещё будучи студентом пятого курса, преподавал математику в Госэлектромашиностроительном институте.

Первые его шаги как учёного были направлены на решение острых проблем, которые выдвинула авиационная техника. Совсем молодой учёный решил задачи, актуальные для самолётостроения. В их числе известные его исследования флаттера и шимми-вибраций, из-за которых самолёты гибли в воздухе и даже на земле, когда набирали скорость для отрыва.

Мстислав Всеволодович Келдыш пришёл в ракетную технику в конце 1946 г., после 15 лет работы в авиации. Чтобы более ясно представить роль М. В. Келдыша и значение его работ в становлении и развитии ракетной техники в нашей стране, необходимо напомнить состояние этой отрасли непосредственно после окончания Великой Отечественной войны.

Ракетная техника прошла к этому времени значительный путь теоретических и экспериментальных исследований. В конце 30-х годов основные работы по ракетной технике в СССР были сосредоточены в Реактивном научно — исследовательском институте (РНИИ), в котором были созданы многозарядные пусковые установки с пороховыми ракетными снарядами, продемонстрировавшие свою высокую эффективность на фронтах Великой Отечественной войны, а также экспериментальные образцы управляемых баллистических и крылатых ракет и ракетопланов с жидкостными ракетными двигателями на кислородном и азотно-кислотном топливе. В годы войны работа над пороховыми снарядами и установками, получившая особое развитие, была выделена из РНИИ, а работы над управляемыми автоматическими ракетами были свёрнуты. Основной темой института стала разработка ракетного истребителя-перехватчика с комбинированной двигательной установкой, включающей жидкостный и прямоточный воздушно-реактивный двигатели (ЖРД и ПВРД). Учитывая концентрацию усилий коллектива на авиационной тематике, институт перевели в ведение Наркомата авиационной промышленности, включив в него ряд других коллективов, таких, как конструкторские бюро В. Ф. Болховитинова, М. М. Бондарюка и других, которые параллельно вели разработки подобных тем.

В силу многих причин из-за ухода из РНИИ в предвоенные и военные годы в результате репрессий 1937 – 1938 гг. ведущих специалистов (включая и автора проекта ракетоплана-перехватчика С. П. Королёва) работа над ракетным перехватчиком в сроки не была завершена и её актуальность в прежнем виде стала проблематичной. Требовался новый, гораздо более широкий подход ко всей проблеме внедрения реактивного принципа в авиацию. Обеспечить соединение нового научного подхода, основанного на глубоком знании проблем развития авиации, с многолетним экспериментально-практическим опытом старейшего в СССР коллектива специалистов по ракетной технике и должен был тридцатипятилетний М. В. Келдыш, только что избранный действительным членом Академии наук СССР и 29 ноября 1946 г. назначенный начальником РНИИ. При этом Мстислав Всеволодович продолжал и начатую ещё в 1934 г. исследовательскую работу в Математическом институте им. В. А. Стеклова АН СССР (МИАН), где им позже были развёрнуты работы по ряду направлений прикладной математики, послужившие впоследствии теоретическим фундаментом для внедрения математических методов расчётов с использованием ЭВМ в авиационную, атомную, ракетную, а затем и в космическую технику. В 1944 г. в МИАНе им был организован отдел механики, главной тематикой которого с 1948 г. стали ракетодинамика и прикладная небесная механика.

Работа М. В. Келдыша в области ракетной техники и космонавтики шла сразу по четырём направлениям.

Во-первых, он возглавлял РНИИ.

Во-вторых, он продолжал руководить научными исследованиями по ракетодинамике и прикладной небесной механике сначала в МИАНе, а затем с 1966 г. в Институте прикладной математики АН СССР.

В-третьих, М. В. Келдышу была поручена координация работ Академии наук СССР по созданию научной аппаратуры для внеземных исследований.

Наконец, он осуществлял государственную научную экспертизу проводимых в стране работ по программам развития ракетной техники и исследования космического пространства, возложенную правительством СССР на М. В. Келдыша как председателя ряда авторитетных комиссий и советов.

Наконец, он осуществлял государственную научную экспертизу проводимых в стране работ по программам развития ракетной техники и исследования космического пространства, возложенную правительством СССР на М. В. Келдыша как председателя ряда авторитетных комиссий и советов.

Все это привело его к тесному сотрудничеству и творческой дружбе с Сергеем Павловичем Королёвым, с 1932 г. руководившим разработкой большинства экспериментальных ракетных летательных аппаратов, полёты которых были осуществлены в СССР, а в 1946 г. назначенным Главным конструктором ракет дальнего действия формировавшейся тогда новой отрасли промышленности — ракетостроения.

М. В. Келдыш был сразу же увлечён безграничными перспективами, которые открывала ракетная техника в области научного познания и всей человеческой практики, и его творческие интересы сместились из области авиационной в область ракетно-космической науки и техники, где он активным руководством и личным участием в научных исследованиях, а также подключением к работам все большего круга академических учреждений способствовал осуществлению советской космической программы.

Хотя исходной задачей РНИИ в 1946 г. было внедрение ЖРД и ПВРД в авиацию, вскоре выяснилось, что эти типы реактивных двигателей в применении к самолётам не могут конкурировать с газотурбинными воздушно-реактивными двигателями (ТРД). Головным по ТРД в то время был Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ), и РНИИ был присоединён к ЦИАМу на правах его филиала, а М. В. Келдыш в 1948 г. стал научным руководителем одного из комплексов ЦИАМа. Позже самостоятельность РНИИ была восстановлена, и М. В. Келдыш оставался научным руководителем коллектива до 1961 г.

Он очень многое сделал для укрепления деловых связей института с ракетостроением. Это привело к тому, что в тематике РНИИ появилось много новых направлений. В головном НИИ ракетной техники с участием РНИИ, МИАНа и многих других научных коллективов под общим научным руководством Главного конструктора С. П. Королёва было проведено комплексное исследование, выявившее возможности создания межконтинентальных баллистических и крылатых ракет. Когда на основе этих исследований в ОКБ Королева был проработан эскизный проект экспериментальной крылатой ракеты дальнего действия (ЭКР), Келдыш выступил с предложением передать все дальнейшие работы над крылатыми ракетами дальнего действия в авиационную промышленность с тем, чтобы дать возможность ОКБ Королева сосредоточить усилия на создании межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) и в перспективе — космической ракеты-носителя.

Для продолжения исследований по проблеме стратосферной крылатой ракеты Келдыш организовал в РНИИ специальное подразделение. Здесь под его научным руководством были решены основные проблемы создания такой ракеты, включая принципиально новые для того времени задачи баллистики, астронавигации и длительной теплозащиты сверхзвукового крылатого аппарата с ПВРД. На основе результатов, полученных в РНИИ, в ряде ведущих авиационных КБ были проведены опытно-конструкторские работы, научным руководителем которых был Келдыш. В 1959 г. первая в мире советская межконтинентальная крылатая ракета (МКР) была успешно испытана в полете, показав гораздо более высокие лётные характеристики, чем разрабатывавшаяся в те же годы американская MКP «Навахо». Научно-технические достижения, полученные в процессе создания такого летательного аппарата, нашли в дальнейшем широкое применение в авиационной и ракетно-космической технике. В РНИИ они, в частности, положили начало работам по теплозащите головных частей МБР, а затем и спускаемых аппаратов космических кораблей и автоматических межпланетных станций, а также работам по системам астроориентации и навигации космических аппаратов, которые также осуществлялись под научным руководством М. В. Келдыша.

В 1949 — 1951 гг. выполнен цикл работ, посвящённый анализу и определению оптимальных схем и характеристик составных ракет. Эти работы помогли С. П. Королёву сделать окончательный выбор схемы составной ракеты Р-7. В этот же период выполнены работы по определению оптимального программного управления по тангажу для составной ракеты. Результаты этих работ помогли серьёзно улучшить лётные характеристики ракеты Р-7, а впоследствии послужили теоретической основой для многих дальнейших исследований. Наконец, в этот же период решены трудные задачи движения ракеты около своего центра масс, в которых учитывалась подвижность жидкости, имевшей свободную поверхность в баках ракеты. Исследования этого цикла оказали существенное влияние на разработки систем регулирования соответствующих агрегатов ракеты. В 1953 г. впервые предложен баллистический спуск космического аппарата с орбиты на Землю и показана возможность использования этого метода спуска при: пилотируемых полётах.

В 1949 — 1951 гг. выполнен цикл работ, посвящённый анализу и определению оптимальных схем и характеристик составных ракет. Эти работы помогли С. П. Королёву сделать окончательный выбор схемы составной ракеты Р-7. В этот же период выполнены работы по определению оптимального программного управления по тангажу для составной ракеты. Результаты этих работ помогли серьёзно улучшить лётные характеристики ракеты Р-7, а впоследствии послужили теоретической основой для многих дальнейших исследований. Наконец, в этот же период решены трудные задачи движения ракеты около своего центра масс, в которых учитывалась подвижность жидкости, имевшей свободную поверхность в баках ракеты. Исследования этого цикла оказали существенное влияние на разработки систем регулирования соответствующих агрегатов ракеты. В 1953 г. впервые предложен баллистический спуск космического аппарата с орбиты на Землю и показана возможность использования этого метода спуска при: пилотируемых полётах.

В 1954 г. предложен первый конкретный вариант системы гравитационной (пассивной) стабилизации искусственного спутника и построена теория такой стабилизации.

Все перечисленные работы имели оригинальный характер и были впервые выполнены не только в нашей стране, но и в мире.

После запуска первого ИСЗ фронт руководимых М. В. Келдышем работ в отделе прикладной математики (ОПМ) МИАНа необычайно расширился, и в последующие годы в механике космического полёта практически не было более или: менее серьёзных вопросов, которые в той или: иной мере не были затронуты М. В. Келдышем и его сотрудниками. Отметим здесь лишь некоторые, наиболее важные из этих работ.

Сразу после запуска первого ИСЗ в ОПМ МИАНа были развёрнуты работы по обеспечению слежения за полётом спутников Земли и других космических аппаратов. В сентябре — ноябре 1957 г. сотрудниками М. В. Келдыша разработана методика и впервые в СССР осуществлено определение орбиты спутника с помощью ЭВМ. Позднее при ОПМ МИАНа был создан баллистический вычислительный центр, который вошёл в общую систему координационно-вычислительных центров СССР. В их задачу входили сбор и обработка траекторной информации с целью определения истинных орбит летящих объектов, а также выработка соответствующих управляющих команд для них. С участием этого центра были разработаны и созданы многомашинные высокопроизводительные информационно-вычислительные комплексы (в частности, при этом было впервые реализовано сопряжение ЭВМ с каналами связи и между собой), позволившие в реальном масштабе времени решать задачи баллистико-навигационного обеспечения полёта космических аппаратов самого разного назначения.

Были развёрнуты работы по комплексному баллистическому проектированию межпланетных полётов космических аппаратов к Луне и планетам Солнечной системы — Марсу и Венере. При этом первоначально главные усилия были направлены на решение задачи достижения Луны и исследования окололунного пространства. Здесь следует подчеркнуть, что баллистическое проектирование полётов первых лунных космических аппаратов было проведено в весьма сжатые сроки коллективами исследователей под общим руководством М. В. Келдыша. Блестящим примером указанного цикла работ явились исследования по выбору траектории облёта и фотографирования обратной стороны Луны для третьего лунного космического аппарата.

Почти одновременно с началом работ по баллистическому проектированию первых лунных полётов М. В. Келдыш дал задание своим сотрудникам провести анализ возможности полёта к планетам Солнечной системы — Марсу и Венере. Выявившиеся в ходе этих работ новые трудности привели к поиску и разработке принципиальных технических решений, сыгравших в дальнейшем большую роль в развитии космической техники. К числу таких решений следует отнести, например, следующие:

- предложение схемы и разработку метода разгона космического аппарата с промежуточным выведением на незамкнутую орбиту искусственного спутника Земли, ставшие впоследствии универсальным способом разгона космических аппаратов разного назначения;

- разработку принципиальной схемы операций управления полётом КA, которая легла в основу всех последующих баллистических работ как по проектированию, так и по фактическому управлению полётами межпланетных аппаратов. Эта схема, базируясь на выявленных особенностях и закономерностях процессов обработки траекторных измерений, прогнозирования характеристик движения и оптимальной коррекции орбит, обеспечивала достижение как максимальной точности управления в процессе полёта, так и минимальных весовых затрат на управление полётом КA при его проектировании. Следует заметить, что схема эта совершенствовалась в деталях и дополнялась новыми элементами, но в основных своих чертах она не изменилась за длительный период практики космических полётов.

Под руководством М. В. Келдыша коллектив ОПМ МИАНа (ИПМ АН СССР) участвовал во всех проектно-баллистических работах, а также в работах по баллистико-навигационному обеспечению полётов космических аппаратов, предназначенных для исследования межпланетного космического пространства, Луны, планет и малых тел Солнечной системы. В связи с этим в ОПМ МИАНа были развиты вычислительные методы и программные комплексы для определения оптимальных дат старта, суммарных погрешностей управления и оптимальных значений установочных параметров для осуществления коррекции траектории полета, передаваемых на борт КА с помощью радиосредств.

Наконец, под руководством М. В. Келдыша проводились проектно-баллистические работы по созданию ряда искусственных спутников Земли (например, «Электрон»), новых и перспективных систем управления и стабилизации спутников (пассивные системы стабилизации), а также работы по определению фактического движения вокруг своего центра масс свободнолетящих (не стабилизированных) искусственных спутников Земли (например, спутники серии «Протон»).

Научно-организационная деятельность М. В. Келдыша в области собственно космонавтики была начата в 1954 г., когда он совместно с С. П. Королёвым и М. К. Тихонравовым выдвинул предложение о создании искусственного спутника Земли и принял непосредственное участие в подготовке докладной записки для правительства СССР на эту тему. В следующем году член президиума Академии наук СССР М. В. Келдыш был назначен председателем специальной комиссии президиума АН СССР по ИСЗ. С этого момента и как руководитель комплексных научно-технических разработок, и как председатель многих экспертных комиссий по космическим объектам М. В. Келдыш нёс особую ответственность за ход выполнения космической программы СССР, даже в самый напряжённый период его многосторонней деятельности, когда с 1961 г. по 1975 г. он был президентом Академии наук СССР.

Став президентом АН СССР, Мстислав Всеволодович получил возможность на новом, более высоком уровне осуществлять руководство разработкой и реализацией советской космической программы. Круг научных проблем, которые решались в эти годы под его руководством, был необычайно широк и разнообразен. С его непосредственным участием исследовались общие проблемы космонавтики, тенденции и перспективы её развития. В поле его зрения постоянно были механика космического полёта, теория управления, навигация, ориентация. С именем Мстислава Всеволодовича связаны начало и развитие исследования околоземного и межпланетного космического пространства, Луны и планет Солнечной системы. Так, он непосредственно совместно с Г. Н. Бабакиным руководил разработкой и реализацией программы исследования Венеры, анализом результатов научных исследований.

Став президентом АН СССР, Мстислав Всеволодович получил возможность на новом, более высоком уровне осуществлять руководство разработкой и реализацией советской космической программы. Круг научных проблем, которые решались в эти годы под его руководством, был необычайно широк и разнообразен. С его непосредственным участием исследовались общие проблемы космонавтики, тенденции и перспективы её развития. В поле его зрения постоянно были механика космического полёта, теория управления, навигация, ориентация. С именем Мстислава Всеволодовича связаны начало и развитие исследования околоземного и межпланетного космического пространства, Луны и планет Солнечной системы. Так, он непосредственно совместно с Г. Н. Бабакиным руководил разработкой и реализацией программы исследования Венеры, анализом результатов научных исследований.

Самое серьёзное внимание он уделял пилотируемым полётам, программам полётов и научных исследований, оснащению космических кораблей приборами и аппаратурой, в том числе бортовыми цифровыми вычислительными машинами. Предметом его постоянного внимания было расширение фронта научных исследований и совершенствование их организации. Он был инициатором создания Института космических исследований, Института медико-биологических проблем.

Мстиславу Всеволодовичу были присущи необычайная глубина мышления, широта взглядов, огромная эрудиция. Окружающим казалось невероятным, как быстро он умел вникать в самую суть обсуждаемой проблемы, найти главное звено, отбросив все неважное, второстепенное.

Подводя итог краткому обзору этого аспекта деятельности учёного, можно сказать, что Мстислав Всеволодович Келдыш внёс выдающийся вклад в развитие советской ракетной и космической науки и техники, дающий ему право занять в её истории почётное место.

При подготовке материалов были использованы следующие источники:

- Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. — М.: «Советская Энциклопедия», 1974.

- С. П. Уманский. Ракеты-носители. Космодромы. — М.: «Рестарт+», 2001.

- Двигатели 1944-2000. Авиационные, ракетные, морские, промышленные. — М.: «АКС-Конверсалт», 2000.

- М. В. Келдыш. Избранные труды. Ракетная техника и космонавтика. — М.: «Наука», 1988.

- Н. С. Королева. С. П. Королев: Отец. К 100-летию со дня рождения: в 3-х кн. / Кн. 1: 1907-1938 годы. — М.: «Наука», 2007.

| « | В этот день… №2-09 (21-31 января) | В этот день… №2-11 (11-20 февраля) | » |