В этот день… №3-09 (21-31 января)

Наше время — это время строгой специализации. И никому не придёт в голову заказывать карьерный самосвал у фирмы, специализирующейся на производстве легковых автомобилей. Но на заре ракетно-космической техники одна организация могла разрабатывать ракеты-носители, боевые ракетные комплексы, пилотируемые космические корабля, научные и прикладные спутники и многое другое.

Наше время — это время строгой специализации. И никому не придёт в голову заказывать карьерный самосвал у фирмы, специализирующейся на производстве легковых автомобилей. Но на заре ракетно-космической техники одна организация могла разрабатывать ракеты-носители, боевые ракетные комплексы, пилотируемые космические корабля, научные и прикладные спутники и многое другое.

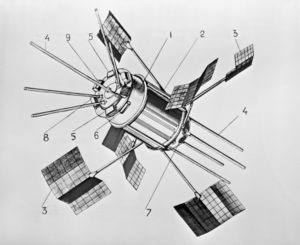

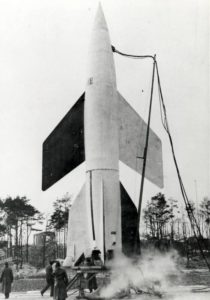

![]() 27 января 1945 года — успешный старт ракеты А-4b (Германия).

27 января 1945 года — успешный старт ракеты А-4b (Германия).

В результате состоявшейся в июне 1944 года высадки англо-американских войск в Нормандии и их успешного продвижения на восток немецкое командование вынуждено было передислоцировать ракетные дивизионы А-4 (Фау-2) подальше от линии фронта. При этом существенно увеличивалось расстояние до главной цели ракетных ударов — Лондона. Понимая, что недалеко то время, когда дальность Фау-2 окажется недостаточной, конструкторы в Пенемюнде начали разработку проекта А-4b, предусматривавшего увеличение дальности полёта ракеты А-4 путём установки на ней крыльев.

Идея этого проекта заключалась в том, что снабжённая крыльями ракета будет запущена вертикально вверх, как и Фау-2, а затем примет угол набора высоты, равный примерно 45°. После прекращения работы двигателя (через 60-67 секунд) ракета должна была двигаться по баллистической траектории, при этом вследствие большого разряжения атмосферы на высоте полёта порядка 100 км крылья ракеты остаются в бездействии, однако на нисходящей ветви траектории, по мере возрастания плотности воздуха, ракета во всё большей степени должна была превращаться в самолёт-снаряд, совершающий полёт на сверхзвуковой скорости. Расчёты показывали, что таким образом дальность полёта могла быть увеличена до 600 км. Время полёта на максимальную дальность должно было составить 17 минут.

Идея этого проекта заключалась в том, что снабжённая крыльями ракета будет запущена вертикально вверх, как и Фау-2, а затем примет угол набора высоты, равный примерно 45°. После прекращения работы двигателя (через 60-67 секунд) ракета должна была двигаться по баллистической траектории, при этом вследствие большого разряжения атмосферы на высоте полёта порядка 100 км крылья ракеты остаются в бездействии, однако на нисходящей ветви траектории, по мере возрастания плотности воздуха, ракета во всё большей степени должна была превращаться в самолёт-снаряд, совершающий полёт на сверхзвуковой скорости. Расчёты показывали, что таким образом дальность полёта могла быть увеличена до 600 км. Время полёта на максимальную дальность должно было составить 17 минут.

Конструкторская документация на ракету А-4b была готова в начале октября 1944 года, а 24 октября было выдано задание на изготовление первых пяти ракет этого типа.

Ракета А-4b представляла собой модифицированную ракету А-4, к которой были пристыкованы стреловидные крылья с размахом 6 м и общей площадью 13,5 м2. Угол стреловидности крыльев по передней кромке составлял 52°. Для запуска А-4b использовался тот же комплекс оборудования, что и для запуска Фау-2.

Первая попытка запуска (27.12.1944) оказалась неудачной — отказал двигатель. Вторая попытка также была неудачной. Лишь с третьего раза, полёт ракеты А-4b окончился частичным успехом. Ракета поднималась по заданной траектории, а после выключения двигателя, продолжала свой полёт по баллистической траектории, но уже беспорядочно кувыркаясь. Это кувыркание было вызвано тем, что газовые рули после выключения двигателя уже не работали, а аэродинамические рули на большой высоте ещё не работали. Оказавшись в более плотных слоях атмосферы, ракета восстановила правильный режим полёта, но разрушение крыла в самом начале планирующего полёта не позволило достичь заданной дальности полёта.

Для повышения устойчивости полёта ракеты в режиме планирования к выполнению проекта подключили научно-исследовательский институт в Фолкенроде. В институте должны были провести аэродинамические исследования и определить конфигурацию крыла с наименьшим перемещением центра давления на всех скоростях полёта. В начале 1945 года макет ракеты проходил испытания в аэродинамической трубе института, но времени на А-4b, как и на многие другие проекты у нацистов уже не осталось.

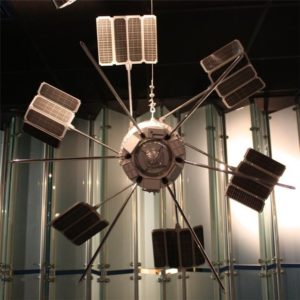

![]() 30 января 1964 года — вывод на орбиту двух ИСЗ «Электрон-1» и «Электрон-2» одной РН впервые с отделением ИСЗ на активном участке полёта (СССР).

30 января 1964 года — вывод на орбиту двух ИСЗ «Электрон-1» и «Электрон-2» одной РН впервые с отделением ИСЗ на активном участке полёта (СССР).

В начале 60-х годов ОКБ-1 вело более десяти различных тем, среди которых были и проекты космических летательных аппаратов, как пилотируемых, так и автоматических. Один из таких проектов был связан с экспериментальным изучением радиационных поясов Земли. Начало этим исследованиям было положено в 1960 году. Было решено осуществить запуск одной РН типа Р-7 (8А92) двух специальных спутников, орбиты которых охватывали бы границы радиационного пояса Земли, что позволило бы углубить и расширить программу исследований без дублирования американских данных, полученных ранее. К тому же наклонение орбит в американском эксперименте (30°) существенно отличалось от намечаемой программы ОКБ-1 (60°).

Работы по проекту «Электрон» выполнялись на основании Постановлений от 9.05.1960 и от 13.05.1961. Подготовку программы научных экспериментов и её материальное обеспечение взял на себя межведомственный научно-технический совет, возглавляемый М. В. Келдышем.

Работы по проекту «Электрон» выполнялись на основании Постановлений от 9.05.1960 и от 13.05.1961. Подготовку программы научных экспериментов и её материальное обеспечение взял на себя межведомственный научно-технический совет, возглавляемый М. В. Келдышем.

Исследования радиационных поясов Земли были необходимы для перспективных программ космических полётов по межпланетным траекториям. К 2 июля 1960 года в ОКБ-1 подготовили исходные данные для разработки спутников, получивших название «Электрон-1» (Э-1) и «Электрон-2» (Э-2), и доработки трёхступенчатой ракеты-носителя. Спутник Э-1 массой 350 кг предполагалось вывести на орбиту с перигеем 425 км и апогеем около 6000 км, спутник Э-2 массой 460 кг — на орбиту с перигеем 450 км и апогеем 60000 км. Спутник Э-1 размещался в трубе, расположенной перпендикулярно продольной оси ракеты, и выстреливался с помощью твердотопливного двигателя тягой 32,86 кН и временем работы 12-15 мс на активном участке третьей ступени, отделение спутника Э-2 предусматривалось по стандартной схеме после достижения заданной скорости.

Корпус спутника Э-1 состоял из двух полуоболочек радиусом 325 мм, соединённых между собой цилиндрической вставкой 650 мм. Кольцо переднего днища предназначалось для установки датчиков научной аппаратуры. К шпангоуту цилиндрической вставки крепились четыре направляющих, два штифта в нижней направляющей предотвращали поворот спутника Э-1 при его движении по трубе в процессе отделения. Заднее днище служило для установки твердотопливного двигателя, штепсельных разъёмов, привода жалюзи, антенн и масс-спектрометров. Блоки бортовой аппаратуры компоновались внутри герметичного корпуса на раме и панели. Солнечные батареи состояли из шести откидывающихся на штангах лопастей, оклеенных элементами с двух сторон. Постоянно работающей системы ориентации не было из-за массовых ограничений.

Корпус спутника Э-2 состоял из двух полуоболочек с увеличенным по сравнению с Э-1 радиусом (400 мм), соединённых также цилиндрической вставкой высотой 850 мм. Каждая свободная поверхность спутника была оклеена элементами солнечных батарей.

Положение спутников Э-1 и Э-2 в пространстве фиксировалось с помощью солнечных датчиков. Для управления их бортовыми системами служила командная радиолиния, обеспечивающая передачу 20 команд, и программно-временные устройства. Орбита спутника Э-1 измерялась когерентным радиопередатчиком, спутника Э-2 — специальной системой радиоконтроля.

Спутники «Электрон» прошли экспериментальную отработку на специальных установках, позволивших провести отработку тепловых режимов, прочностные испытания для проверки работоспособности конструкции при нагрузках в момент сброса нижнего спутника (в момент работы РДТТ) и проверку работы систем отделения верхнего и нижнего спутников от рамы.

Первый запуск спутников состоялся 30 января 1964 года в 12 часов 45 минут 09 секунд. В полёте вся аппаратура работала нормально, но было выявлено отрицательное влияние радиационных поясов на солнечные батареи, которое оказалось значительно больше расчётного. Так, на спутнике Э-1 они питали аппаратуру в течение двух месяцев до 27 марта 1964 года (485 витков), а на спутнике Э-2 — в течение пяти месяцев до 30 июля 1964 года (164 витка).

Первый запуск спутников состоялся 30 января 1964 года в 12 часов 45 минут 09 секунд. В полёте вся аппаратура работала нормально, но было выявлено отрицательное влияние радиационных поясов на солнечные батареи, которое оказалось значительно больше расчётного. Так, на спутнике Э-1 они питали аппаратуру в течение двух месяцев до 27 марта 1964 года (485 витков), а на спутнике Э-2 — в течение пяти месяцев до 30 июля 1964 года (164 витка).

Ко второму запуску были приняты меры, направленные на повышение характеристик солнечных батарей и снижение потребления тока в дежурном режиме. Второй запуск спутников «Электрон» (Э-3 — аналог Э-1 и Э-4 — аналог Э-2) состоялся 11 июля 1964 года в 0 часов 51 минуту 02 секунды. При втором запуске солнечные батареи обеспечивали питанием аппаратуру спутника Э-3 в течение шести месяцев (вместо двух расчётных) до 13 января 1965 года (1594 витка), а спутника Э-4 — восемь с половиной месяцев до 23 мая 1965 года (281 виток).

На основании полученных данных, с учётом имевшейся информации, НИИ ядерной физики МГУ составил «Модель космического пространства», позволяющую надёжно оценивать радиационную опасность при полётах пилотируемых и автоматических аппаратов и разрабатывать методы радиационной защиты.

Научным руководителем по теме «Электрон» был член-корреспондент (академик с 1968 года) Академии наук СССР С. Н. Вернов, который возглавлял работы по анализу полученных результатов.

Техническим руководителем подготовки спутников «Электрон» к полёту был П. В. Цыбин, а участниками — Б. А. Непорожнев, Ю. Н. Даниленко и Г. П. Кузнецов (ведущий конструктор).

При подготовке материалов были использованы следующие источники:

- В. Н. Шунков. Ракетное оружие. — Мн.: ООО «Попурри», 2001.

- Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева 1946-1996. Под ред. Ю. П. Семенова. — М.: РКК «Энергия», 1996.

| « | В этот день… №3-08 (11-20 января) | В этот день… №3-10 (1-10 февраля) | » |