В этот день… №1-07 (1-15 февраля)

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Февраль — месяц, когда запускались первые спутники двумя очень развитыми странами, и сегодня мы продолжим истории о правильных посадках на Луну, автоматических и не очень.

![]() 1 февраля 1958 года произошёл запуск первого искусственного спутника Земли (ИСЗ) США «Эксплорер-1» (Explorer). Попытка запустить спутник «Авангард» (Vanguard, проект военно-морских сил США) 6 декабря 1957 года с треском (буквально) провалилась, и политическое руководство страны дало зелёный свет проекту Управления баллистических ракет сухопутных войск в Хантсвилле (Army Ballistic Missile Agency, Huntsville). Возглавлял техническое руководство проекта Вернер фон Браун

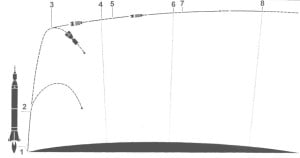

1 февраля 1958 года произошёл запуск первого искусственного спутника Земли (ИСЗ) США «Эксплорер-1» (Explorer). Попытка запустить спутник «Авангард» (Vanguard, проект военно-морских сил США) 6 декабря 1957 года с треском (буквально) провалилась, и политическое руководство страны дало зелёный свет проекту Управления баллистических ракет сухопутных войск в Хантсвилле (Army Ballistic Missile Agency, Huntsville). Возглавлял техническое руководство проекта Вернер фон Браун  (Wernher von Braun), человек, знавший как проектировать летающие ракеты. Ракета-носитель для вывода спутника на орбиту создавалась на базе ракеты «Редстоун» (Redstone) — боевой ракеты средней дальности, во многом повторявшей решения ракеты А-4 (Фау-2, V-2). Верхние ступени ракеты были сконструированы в лаборатории реактивного движения Калифорнийского технологического института (California Institute of Technology). Там же, под руководством доктора Уильяма Пикеринга (William Pikering), был создан и сам спутник «Эксплорер». Четырёхступенчатая ракета-носитель (РН) получила название «Юнона-1» («Юпитер С», Juno, Jupiter). В 1959 году она также использовалась для суборбитальных полётов биологических объектов.

(Wernher von Braun), человек, знавший как проектировать летающие ракеты. Ракета-носитель для вывода спутника на орбиту создавалась на базе ракеты «Редстоун» (Redstone) — боевой ракеты средней дальности, во многом повторявшей решения ракеты А-4 (Фау-2, V-2). Верхние ступени ракеты были сконструированы в лаборатории реактивного движения Калифорнийского технологического института (California Institute of Technology). Там же, под руководством доктора Уильяма Пикеринга (William Pikering), был создан и сам спутник «Эксплорер». Четырёхступенчатая ракета-носитель (РН) получила название «Юнона-1» («Юпитер С», Juno, Jupiter). В 1959 году она также использовалась для суборбитальных полётов биологических объектов.

Вторая ступень ракеты представляла собой блок из 11 небольших твердотопливных ракет, третья — блок из трёх таких ракет, а четвертая ступень состояла из одной ракеты с восьмикилограммовым спутником. Первая, жидкостная ступень РН имела гироскопическую систему управления, а верхние, твердотопливные ступени, стабилизировались вращением. Такое решение было типичным для первых американских РН, в том числе и для ракеты, так и не доставившей спутник «Авангард» на орбиту.

ЖРД первой ступени РН создавался фирмой Рокетдайн с учётом технических решений ЖРД ракеты А-4 (Фау-2). Однокамерный двигатель А-6 (S-3D), разрабатывавшийся в конце 40-х — начале 50-х годов, работал на топливных компонентах жидкий кислород (окислитель) и этиловый спирт (горючее). На РН «Юнона-1» спирт заменили керосином, что позволило поднять величину тяги с 340 кН до 368,68 кН. Удельный импульс — 2256 м/с. Система подачи компонентов в камеру сгорания — турбонасосная. Парогаз для привода турбины генерируется в каталитическом газогенераторе при разложении перекиси водорода. Мощности активной турбины (574 кВт) достаточно для вращения двух центробежных насосов топливных компонентов и подачу 136 кг/с топлива в камеру ЖРД. Система охлаждения камеры двигателя — регенеративная. Охладитель — горючее. Управление вектором тяги — газовыми рулями.

Твердотопливные ступени обеспечивали тягу: II ступень — 80 кН, III ступень — 20 кН, IV ступень — 7 кН. Последняя ступень не отделялась от полезной нагрузки и выводилась на орбиту со спутником. Вес самого спутника составлял всего 8 кг.

Несмотря на скромные весовые характеристики спутника, на его борту поместили прибор для регистрации космических лучей, сконструированный профессором Джеймсом Ван Алленом (James Van Allen) из университета штата Айова (Iowa State University of Science and Technology). Этот прибор должен был составить карту распределения радиации вокруг Земли. Позднее пояса радиации назовут поясами Ван Аллена, в честь учёного разработавшего эксперимент по их обнаружению.

29 января РН «Юнона-1» («Юпитер С») заняла своё место на стартовой площадке на мысе Канаверал (Canaveral). Ракета и наземные службы были готовы к запуску, но подвела погода. На высоте от 10 до 12 км над точкой старта скорость воздушного потока была 270 км/час. 30 января скорость ветра была 330 км/час и запуск опять отложили. Когда 31 января скорость ветра уменьшилась до 250 км/час, было принято решение о запуске спутника. В 22.55 по восточному времени США двигатель первой ступени РН включился, и ракета ушла со стартового стола. Кстати, за запуск ракеты и спутника отвечал доктор Курт Дебус (Kurt Debus), старый друг и сотрудник Вернера фон Брауна, руководивший запусками А-4 в Пенемюнде (Peenemünde).

Так началась космическая гонка двух главных соперников — СССР и США.

![]() 3 февраля 1966 года в 21 час 45 минут 30 секунд по московскому времени была произведена успешная посадка на Луну в районе океана Бурь автоматической станции «Луна-9» (СССР). Мягкая посадка на Луну — один из труднейших технических экспериментов космонавтики первого космического десятилетия. Чтобы космический аппарат не разбился о

3 февраля 1966 года в 21 час 45 минут 30 секунд по московскому времени была произведена успешная посадка на Луну в районе океана Бурь автоматической станции «Луна-9» (СССР). Мягкая посадка на Луну — один из труднейших технических экспериментов космонавтики первого космического десятилетия. Чтобы космический аппарат не разбился о  поверхность Луны, торможение перед посадкой следовало выполнять только с помощью ракетного двигателя. Это вызывало необходимость иметь на борту запасы топлива, составлявшие более половины массы аппарата перед торможением. Система управления должна перед этим выставить аппарат по направлению лунной вертикали, определить момент начала торможения и регулировать тягу двигателя, чтобы скорость снизилась до нуля непосредственно перед соприкосновением с поверхностью. До начала торможения система управления с помощью оптических средств ориентирует аппарат, после чего выполняет построение лунной вертикали и измерение радиовысотомером расстояния до Луны, чтобы определить момент включения тормозного

поверхность Луны, торможение перед посадкой следовало выполнять только с помощью ракетного двигателя. Это вызывало необходимость иметь на борту запасы топлива, составлявшие более половины массы аппарата перед торможением. Система управления должна перед этим выставить аппарат по направлению лунной вертикали, определить момент начала торможения и регулировать тягу двигателя, чтобы скорость снизилась до нуля непосредственно перед соприкосновением с поверхностью. До начала торможения система управления с помощью оптических средств ориентирует аппарат, после чего выполняет построение лунной вертикали и измерение радиовысотомером расстояния до Луны, чтобы определить момент включения тормозного  двигателя. На Луну должен был опуститься аппарат массой 500 кг, включая массу КТДУ. Перед самой посадкой КТДУ отбрасывалась от аппарата и в поле зрения телекамеры не попадала. Для смягчения удара в момент соприкосновения с поверхностью были предусмотрены амортизаторы — резиновые баллоны, которые надувались перед посадкой. После посадки баллоны сдувались и открывались лепестковые антенны.

двигателя. На Луну должен был опуститься аппарат массой 500 кг, включая массу КТДУ. Перед самой посадкой КТДУ отбрасывалась от аппарата и в поле зрения телекамеры не попадала. Для смягчения удара в момент соприкосновения с поверхностью были предусмотрены амортизаторы — резиновые баллоны, которые надувались перед посадкой. После посадки баллоны сдувались и открывались лепестковые антенны.

При перелёте к Луне необходимо было выполнить коррекцию траектории. Для этого, а также для торможения у Луны, была предназначена КТДУ-5А (С5.5А). Установка была создана в 1960-1965 гг. в «КБ Химмаш» под руководством А. М. Исаева.

КТДУ содержит однокамерный ЖРД, работающий на самовоспламеняющихся топливных компонентах — азотной кислоте (окислитель) и горючем на основе аминов. Система подачи — турбонасосная. При запуске камера сгорания надувается гелием для создания давления, нормального для воспламенения топлива.

Сферический бак окислителя является силовым элементом. К нему крепится торовый бак горючего. Двигатель снабжён неподвижными рулевыми соплами, работающими на генераторном газе. Эти же сопла обеспечивают режим малой тяги при посадке на Луну. Наддув топливных баков и управление работой агрегатов автоматики осуществляется гелием. Технические характеристики: тяга —  45,5 кН (режим малой тяги — 245 Н); удельный импульс — 2815 м/с; давление в камере сгорания — 6,28 МПа; время работы — 43 с; коэффициент соотношения компонентов — 3,6; сухая масса — 48 кг.

45,5 кН (режим малой тяги — 245 Н); удельный импульс — 2815 м/с; давление в камере сгорания — 6,28 МПа; время работы — 43 с; коэффициент соотношения компонентов — 3,6; сухая масса — 48 кг.

КТДУ-5А использовалась на многих автоматических лунных аппаратах — от «Луны-4» до «Луны-14».

Кстати, ровно за три года до успешной мягкой посадки «Луны-9» (Е6 №13), была потеряна станция Е6 №3 по причине ошибок в работе системы управления РН 8К78. Ракета упала в Тихий океан и станция даже не стартовала к Луне. Что же касается триумфа «Луны-9», то она не только мягко прилунилась, но и передала панораму лунной поверхности. Станция прожила 75 часов на Луне. В этом сложном эксперименте СССР опередил США на четыре месяца («Сервейер» (Surveyor) прилунился 30 мая 1966 года). Космическая гонка продолжалась.

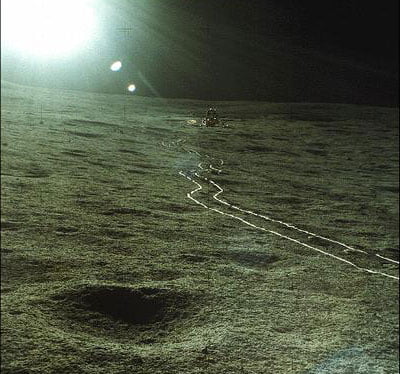

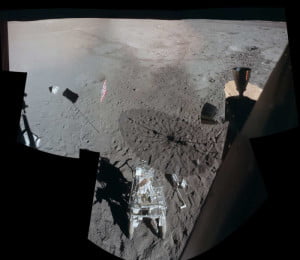

![]() 5 февраля 1971 года — высадка на Луну в районе кратера Фра-Мауро экспедиции «Аполлон-14» (Apollo, США). Шепард (Shepard) и Митчелл (Mitchell) пробыли на Луне 33 часа 30 минут. Третий член экипажа Стюарт Руса (Stuart Roosa) дожидался их в командном модуле на селеноцентрической орбите. Было выполнено большое количество научных заданий (около двухсот), на землю доставили 43 кг лунной породы. 9 февраля 1971 года космический корабль (КК) «Аполлон-14» благополучно вернулся на Землю.

5 февраля 1971 года — высадка на Луну в районе кратера Фра-Мауро экспедиции «Аполлон-14» (Apollo, США). Шепард (Shepard) и Митчелл (Mitchell) пробыли на Луне 33 часа 30 минут. Третий член экипажа Стюарт Руса (Stuart Roosa) дожидался их в командном модуле на селеноцентрической орбите. Было выполнено большое количество научных заданий (около двухсот), на землю доставили 43 кг лунной породы. 9 февраля 1971 года космический корабль (КК) «Аполлон-14» благополучно вернулся на Землю.

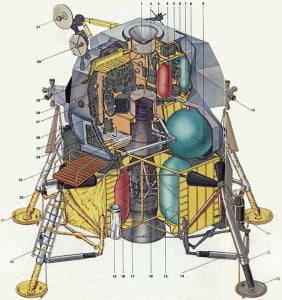

Для посадки на Луну двух астронавтов, обеспечения их пребывания на поверхности Луны и доставки с поверхности Луны на селеноцентрическую орбиту использовалась лунная кабина (модуль), которая состояла из посадочной и взлётной ступеней. Вес лунной кабины для первых трех миссий («Аполлон-11», «Аполлон-12» и «Аполлон-14») составлял, примерно, 15 000 кг.

После сближения с Луной и вывода КК «Аполлон» на круговую селеноцентрическую орбиту высотой 150 км, экипаж должен был выполнить необходимые проверки, а затем, двое членов экипажа переходили в лунный модуль, отстыковывались от основного блока КК и лунная кабина отходила на расстояние 18-20 м. Производился визуальный осмотр лунного модуля третьим членом экипажа, который оставался в основном блоке. При благоприятных результатах осмотра начиналась сложная и многоступенчатая процедура посадки на Луну. На 32 секунды включался двигатель посадочной ступени лунной кабины, который переводил её на эллиптическую селеноцентрическую орбиту с высотой апоселения 150 км и высотой переселения 15 км. В течение часа кабина достигала переселения орбиты, а астронавты уточняли её параметры и принимали решение о продолжении процедуры спуска. Спуск лунного модуля производился в три этапа: торможение, выведение в район посадки и посадка. По достижении переселения снова включался двигатель посадочной ступени для обеспечения торможения (тяга — 45,04 кН). Этап торможения длился около 8 минут, кабина за это время проходила 400 км и снижалась до высоты 2,6 км. Этап выведения в район посадки начинался с разворота кабины с таким расчётом, чтобы астронавты могли видеть выбранный район. На этом этапе ЖРД работает на 60% полной тяги (27,02 кН) и, менее чем за 1,5 мин, уменьшает скорость полёта кабины со 137 до 15,2 м/с. В конце этого этапа кабина находится на высоте 150 м и на расстоянии около 360 м от выбранного района посадки. На этапе посадки управление полётом полностью осуществляет экипаж лунного модуля. Астронавты обеспечивали необходимую ориентацию лунной кабины, постепенное уменьшение тяги и вертикальный спуск (с высоты 30 м). Минимальная длительность этапа посадки — 75 с.

|

|

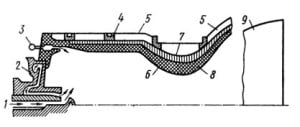

Масса посадочной ступени — 10334 кг, включая запасы топливных компонентов (8165 кг). На посадочной ступени был установлен ЖРД Спейс Текнолоджи MIRA.10500 (Space Technology). Двигатель работал на тех же компонентах, что и маршевый ЖРД основного блока КК «Аполлон»: «аэрозин-50» (горючее) и четырёхокись азота (окислитель). Тяга двигателя регулировалась в широком диапазоне 4,5…45,04 кН. Десятикратное изменение силы тяги без негативных последствий в виде низкочастотной неустойчивости достигалось применением форсунок с изменяемым проходным сечением и конструкцией клапанов системы подачи топлива. Форсуночная головка имеет одну подвижную деталь — втулку, с помощью которой регулируется скорость и угол сталкивания струй компонентов топлива. Согласно выбранному расходу топлива, втулка перемещается для изменения площади впрыска форсунок окислителя и горючего.  Втулка механически связана с центральными корпусами кавитирующих клапанов, которые вместе с ней приводятся в движение единым воздействующим механизмом. Камера устанавливается шарнирно и может отклоняться на угол 6°. Камера двигателя выполнена с применением стекловолокна с произвольно расположенными волокнами. Кожух камеры — титановый с лёгкой изоляционной защитой. Система подачи — вытеснительная (под давлением гелия). Основные технические характеристики двигателя: тяга — 4,5…45,04 кН; удельный импульс, осреднённый за время работы двигателя — 2990 м/с; давление в камере сгорания — 0,08…0,8 МПа; время работы — 1000 с.

Втулка механически связана с центральными корпусами кавитирующих клапанов, которые вместе с ней приводятся в движение единым воздействующим механизмом. Камера устанавливается шарнирно и может отклоняться на угол 6°. Камера двигателя выполнена с применением стекловолокна с произвольно расположенными волокнами. Кожух камеры — титановый с лёгкой изоляционной защитой. Система подачи — вытеснительная (под давлением гелия). Основные технические характеристики двигателя: тяга — 4,5…45,04 кН; удельный импульс, осреднённый за время работы двигателя — 2990 м/с; давление в камере сгорания — 0,08…0,8 МПа; время работы — 1000 с.

Как видно из конструктивной схемы камеры посадочного двигателя, американские конструкторы применили решения, характерные для РДТТ, а не ЖРД — аблирующее покрытие оболочки камеры, теплоизоляционную прослойку и неохлаждаемое сопло. Это, а также ряд других остроумных технических решений, позволило создать двигатель с практически стопроцентной надёжностью. Не подвёл он и при полете «Аполлон-14». Впервые астронавты использовали на Луне транспортное средство для перевозки научной аппаратуры — ручную тележку. На фотографиях хорошо виден след, оставленный этим «транспортёром» и сама тележка, припаркованная возле посадочной ступени лунного модуля «Антарес» (Antares) (все командные и лунные модули программы «Аполлон» имели свои собственные имена).

![]() 11 февраля 1970 года — успешный запуск первого ИСЗ «Осуми» (Япония).

11 февраля 1970 года — успешный запуск первого ИСЗ «Осуми» (Япония).

С начала 1960-х Институт космических и астронавтических наук ISAS (Institute of Space and Astronautical Sciences) Японии на основе отечественных разработок создавал лёгкие  твердотопливные носители серии L («лямбда») и M («мю») для запуска научных спутников. Четырёхступенчатая РН «Лямбда-4С» (Lambda-4S) была создана на базе трёхступенчатой высотной ракеты «Лямбда-4Аш».

твердотопливные носители серии L («лямбда») и M («мю») для запуска научных спутников. Четырёхступенчатая РН «Лямбда-4С» (Lambda-4S) была создана на базе трёхступенчатой высотной ракеты «Лямбда-4Аш».

У японских разработчиков получился низкобюджетный вариант РН. Полезный груз 10–12 кг при выводе на орбиту с высотой в перигее 500 км и высотой в апогее 3000 км. Стартовая масса — 9,4 т, максимальный диаметр — 0,7 м, тяга РДТТ — 370 кН, продолжительность работы — 38 с. На I ступени имелись два навесных стартовых РДТТ. Масса каждого — 0,5 т, длина — 5,8 м, диаметр — 0,3 м, тяга РДТТ — 97 кН, продолжительность работы — 7,7 с. Масса II ступени — 2,47 т, длина — 3,9 м, диаметр — 0,7 м, тяга РДТТ — 118 кН, продолжительность работы — 38 с.  Масса III ступени — 0,83 т, длина — 3 м, диаметр — 0,5 м, тяга РДТТ — 66 кН, продолжительность работы — 27 с. Масса IV ступени — 0,11 т, длина — 1,1 м, диаметр — 0,48 м, тяга РДТТ — 8 кН, продолжительность работы — 32 с. Система наведения отсутствовала. На последней ступени размещался автопилот для её ориентации параллельно земному горизонту. Ракета стартовала с наклонной направляющей, что соответствовало её низкой тяговооружённости.

Масса III ступени — 0,83 т, длина — 3 м, диаметр — 0,5 м, тяга РДТТ — 66 кН, продолжительность работы — 27 с. Масса IV ступени — 0,11 т, длина — 1,1 м, диаметр — 0,48 м, тяга РДТТ — 8 кН, продолжительность работы — 32 с. Система наведения отсутствовала. На последней ступени размещался автопилот для её ориентации параллельно земному горизонту. Ракета стартовала с наклонной направляющей, что соответствовало её низкой тяговооружённости.

Начиная с сентября 1966 года, было произведено пять пусков РН «Лямбда-4С». Успешным был только последний — 11.02.1970, при котором на орбиту выведен ИСЗ «Осуми» массой 24 кг. Больше эта РН никогда не использовалась. По сей день, она считается самой лёгкой ракетой-носителем в мире!

Япония стала четвертой страной в мире, которая вывела на орбиту свой спутник своей ракетой-носителем со своего космодрома.

При подготовке материалов были использованы следующие источники:

- Б. Е. Черток. Ракеты и люди. Горячие дни «холодной войны» — М.: «РТСофт», 2007.

- К. Гэтланд и др. Космическая техника. — М.: «Мир», 1986.

- Космонавтика. Энциклопедия. — М.: «Советская Энциклопедия», 1985.

- Двигатели 1944-2000 авиационные, ракетные, морские, промышленные. — М.: «АКС-Конверсалт», 2000.

- How Apollo Flew to the Moon. Compiled and edited by W. David Woods (Second Edition). — Springer, 2010.

- Денис Пишкевич. Вернер фон Браун: человек, который продал Луну. — Минск: «Попурри», 2011.

- Основы теории и расчета жидкостных ракетных двигателей: Учебник для вузов. Изд. 2-е, перераб. и доп. Под ред. В. М. Кудрявцева. — М.: «Высш. Школа», 1975.

- Иностранные авиационные и ракетные двигатели (по данным иностранной печати). Институт им. П. И. Баранова, 1967.

| « | В этот день… №1-06 (16-31 января) | В этот день… №1-08 (16-29 февраля) | » |